原核生物である細菌は、ミトコンドリアを持ちません。嫌気性細菌なら分かりますが、好気性細菌はどうやって酸素呼吸をするのだろう?TCA(クエン酸)回路を持っているのだろうか?そんなことを考えたことありませんか。

ミトコンドリアがないと酸素呼吸ができないのかと思っていた

中学、高校の理科や生物で、ミトコンドリアが酸素呼吸の中枢だと習いました。

細胞の中には、ミトコンドリアがあって、ミトコンドリアの中のTCA回路が酸素呼吸に関係があるんだとずっと思っていました。

乳酸菌を理解するところまでは、それでよかったのです。

乳酸菌は原核生物で嫌気性菌だった

乳酸菌は通性嫌気性菌で、酸素があっても生きられますが、酸素がない方がよい嫌気性菌です。乳酸菌は原核生物の真正細菌に分類されます。

原核生物は、ミトコンドリアを持ちません。乳酸菌には、TCA回路(クエン酸回路)がないので、最終的に生産する物質は乳酸です。

細菌はミトコンドリアを持たないから、酸素呼吸はできないのかとなんとなく思っていました。

原核生物ってどんなもの

原核生物は細胞核を持たず、とても小さい生物です。

細胞の分子生物学第4版には次のように書かれていました。

ほとんどの原核細胞は小さく,見かけは単純である。また,ほとんどは多細胞生物とならず,個々の細胞が独立した個体として生きている。

球形か棒状のものが多く,長さ方向で数マイクロメートルの大きさである。細胞壁(cell wall)という頑丈な防護壁をもつものも多い。

その内側の細胞膜が包む細胞質区画は1つだけで,DNA,RNA,タンパク質と生存に必要ないろいろな小分子を含んでいる。

細胞の内部には電子顕微鏡でも識別できる構造はなく,さまざまな基質の集まりに見える。

図で簡単に比較してみましょう。細菌が原核生物です。細菌は、細胞核をもつ真菌に比べて1/10くらいの大きさです。

かなり小さい。

そして細胞内小器官がほとんどないことが特徴です。

真菌は、かびや藻類、酵母などです。

ところで好気性細菌ってどうやって酸素を使うの?

ところが、あるとき、納豆菌のことを思い出しました。私はほぼ毎週納豆を作っています。

納豆を作る時は、蒸した大豆を保温するときに完全に密閉しないように注意します。納豆菌は、酸素が必要な好気性細菌だからです。

そのことは知っていたのですが、納豆菌が細菌でミトコンドリアを持っていないということを考えたことがありませんでした。

ミトコンドリアを持たないのに、どうやって酸素を使うのだろうと思いました。調べてみると、私とまったく同じことを思った人が質問をしていました。

回答を読ませていただきましたが、ことばだけで説明されても分かりません。図を見ながら詳しい説明が読みたいと思いました。

図を見たいと思ったのは、どこで酸素を使うのか知りたいからです。

- ミトコンドリアがなくてもTCA(クエン酸)回路があるのか?

- もしあるなら、どこにあるのか?

- どうやってATPをつくっているのか?

しかし、図書館に行って調べ始めると、私の抱いた疑問は子供っぽい疑問なのか、なかなかそれを説明してくれる本が見つかりません。

微生物学と書かれた棚の本を片っ端からひっくり返していきましたが出て来ませんでした。

やっとそれらしい図を見つけたのは、上で少し引用した細胞の分子生物学第4版。大きくてとても重い本でした。これは2004年発行。最新版は第6版です。

こんな説明が書かれていました。

細菌の細胞膜にミトコンドリアにある呼吸鎖とATP合成酵素がある

細菌はきわめて多様なエネルギー源を利用している。

あるものは動物細胞と同様に好気性で,解糖系とクエン酸回路,細胞膜にあるミトコンドリア内膜のものとよく似た呼吸鎖を使って糖をCO2とH2Oに酸化しATPを合成している。(中略)

電子は細胞膜に存在するミトコンドリアの呼吸鎖に似た一連の電子伝達体によって,これらの受容体に運ばれる。(中略)

大多数の細菌の細胞膜には,ミトコンドリアのものと非常によく似たATP合成酵素がある。

エネルギーの獲得に電子伝達系を使う細菌では,電子伝達によってH+を細胞からくみ出し,そこにできるプロトン駆動力でATP合成酵素を働かせてATPを生産している。

また,ATP合成酵素を逆向きに働かせ,解糖系が作り出したATPを使ってH+をくみ出し,細胞膜を介するプロトン勾配を作り出すものもある。

このような過程で使われるATPは発酵により生産されたものである。(中略)

ほとんどの細菌は,細胞膜をはさんだプロトン勾配を維持している。

これは,鞭毛モーターの駆動に利用でき,また真核細胞のNa+-K+ATPアーゼに代わるNa+-H+アンチポート系にも使われ,Na+の細胞外へのくみ出しを担当する。

細菌内へのアミノ酸や種々の糖類など栄養物質の能動輸送にも利用され,栄養物質は特異的シンポートにより1個から数個のH+とともに細胞内に運び込まれる。

文中、プロトンはH+のことです。

下の図に出てくるので、「Na+-H+アンチポート」を調べました。ウイキペディアでは、このように書かれていました。

アンチポート(英: antiport)は、細胞膜に存在する膜輸送タンパク質によって、2種類以上の分子またはイオンを反対方向に輸送する機構である。

対向輸送ともいい、アンチポートを行うタンパク質は、アンチポート体、交換輸送体とも呼ばれる。

細胞膜をはさむNa+の電気化学的勾配により蓄えられたエネルギーを使用して能動輸送を行う。(出典)

「Na+-H+アンチポート」は、Na+を細胞から出し、H+を細胞内に入れる仕組みのことです。

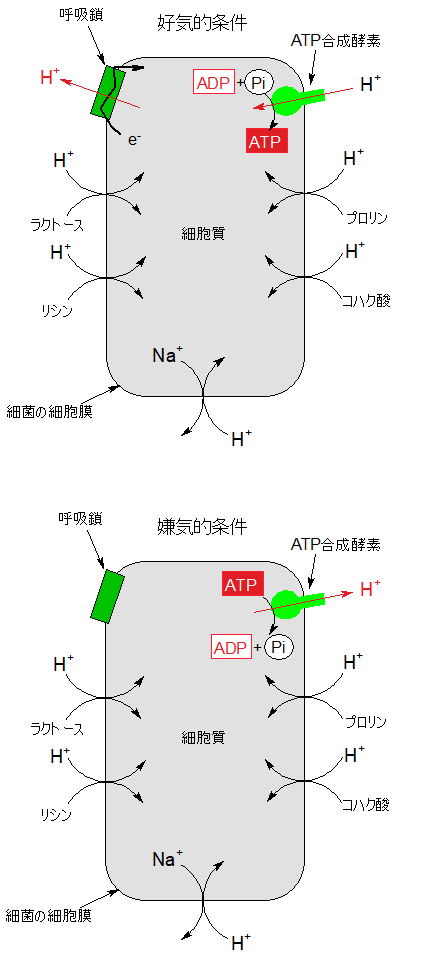

本には、こんな図が載せられていました。

細菌の細胞膜にある呼吸鎖は、ミトコンドリア内膜にあるものとよく似たものであること。また、やはり細胞膜には、ミトコンドリアのものと非常によく似たATP合成酵素があること。

呼吸鎖は、電子伝達系といわれるものです。

つまり、ミトコンドリア内膜にある電子伝達系が、細菌では細胞膜にあるということなのです。

そして、細胞膜の内外にあるプロトン(H+)勾配がATPを作り出す駆動力になります。

プロトン(H+)は細胞外に多い

この図は、好気性細菌の好気的条件と嫌気的条件を表したものです。

さらに、この図にも説明がありました。

細菌ではH+によって駆動される輸送系が重要である。

細胞膜を介して形成されたプロトン駆動力によって,栄養物質が細胞内に取り込まれ,ナトリウムが排出される。好気的条件(注:好気性菌)では,呼吸鎖の働きにより細胞膜を介した電気化学的プロトン勾配が形成され,これが栄養素の取り込みやATP合成に使われる。

同じ細菌が嫌気的条件に置かれた場合は解糖系でATPを生産する。

このATPの一部分がATP合成酵素により加水分解されて電気化学的勾配を作り出し、呼吸鎖によっていたのと同じ輸送過程がこれを使って行われる。

図の好気的条件と嫌気的条件を見比べると、栄養素の取り込みはプロトン(H+)を伴うものの、細胞にはプロトン(H+)を外に出す働きが基本的にあるようです。

酸素呼吸をしている時は、呼吸鎖からプロトン(H+)が排出され、嫌気的条件になると、解糖系で作られたATPを使ってATP合成酵素からプロトン(H+)が排出されます。

解糖系は、われわれの細胞でも細胞質基質で働いているので細菌でも同じでしょう。私の知りたいのは、TCA回路なのです。

大腸菌のブドウ糖代謝

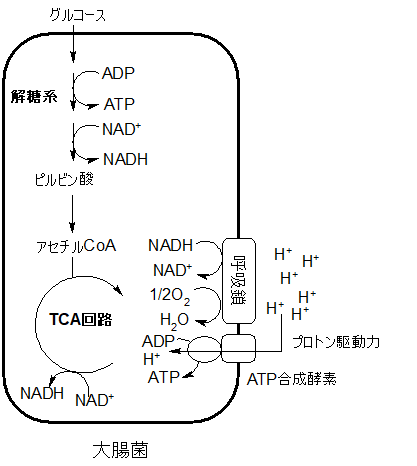

大腸菌とコリネ型グルタミン酸生産菌のエネルギー代謝工学を読んで、やっと図を見つけることができました。

大腸菌はTCA回路をもつ

大腸菌は、通性嫌気性菌です(出典)が、この論文を読むと、酸素を使えるTCA回路を持ちます。

グルコース(ブドウ糖)が代謝されるときは、大腸菌の細胞内に入り、解糖系からTCA回路に入ります。TCA回路はどこにあるのだろうと思ったら、どうやら大腸菌の細胞質内にそれぞれの反応に使われる酵素があるようです。

TCA回路も細胞質内にあるということです。

解糖系とTCA回路でできてくる、NADHがプロトン(H+)を細胞膜にある呼吸鎖に渡して、細胞外に出し、細胞外と細胞内にプロトン(H+)の濃度差を作ります。

下図の通り、細胞外の方がプロトン(H+)の濃度が大きくなります。その濃度差を解消する力を駆動力として、ATP合成酵素が働き、ADPをATPに変えます。

順番に図を見てきたので、とても分かりやすく感じます。

大腸菌のATP合成酵素を日本人が発見した

生命を支えるATPエネルギーを読むと、大腸菌のATP合成酵素を発見したのは、この本の著者である二井將光先生のグループであることを知りました。78ページに出てきます。

私たちが「大腸菌にもウシと同じATP合成酵素があるはずだ」と考えて、研究を始めたのは、1972年頃です。

圧力をかけて大腸菌を壊したところ、チラコイドやミトコンドリアとよく似た小胞が取れました。

調べると、この小胞には電子伝達(呼吸鎖)がありATPを合成することができました。

不思議なことに、1970年代の前半までには研究材料としての大腸菌の利点―どのような利点かは読み進むにつれ分かります―を駆使したATP合成の研究はほとんど行われていませんでした。

オーストラリアのグループがATP合成酵素に変異をもつ菌を分離していましたが、系統的な研究はなかったのです。

そのような状況でしたから、「生物エネルギーのメカニズムはミトコンドリアも大腸菌も同じである」という考え方をミトコンドリアの研究者はなかなか受け入れませんでした。

これを実感したのは、1979年にアメリカの生化学会のシンポジウムに筆者が招待されたときです。大腸菌のATP合成について私たちの最新の結果を講演しました。

終了後に著名なミトコンドリアの研究者が立ち上がって、「大腸菌にはミトコンドリアがないので、あなたの研究はATP合成とは関係ないのではないか」と質問したのです。

大腸菌はミトコンドリアとほぼ同じ大きさですから、内部にミトコンドリアがないのは当たり前です。

私たちが指摘した「ミトコンドリアと大腸菌が同じメカニズムでATPを合成する」という考え方が、はじめは理解できなかったのでしょう。

しかし私が説明すると、質問した研究者は納得したようでした。

まとめ

原核生物である細菌は、ミトコンドリアを持っていません。

細菌である乳酸菌はTCA(クエン酸)回路を持たず、乳酸が最終生産物質です。

しかし、好気性細菌と通性嫌気性細菌である大腸菌は、TCA(クエン酸)回路を持ち、酸素呼吸をします。

細菌のTCA(クエン酸)回路は、解糖系と同じように細胞質にあります。

解糖系とTCA(クエン酸)回路で作られたNADHは、呼吸鎖(電子伝達系)でプロトン(H+)を渡し、プロトン(H+)は細胞外に出て、細胞内外にプロトン(H+)の濃度差を作ります。

そのプロトン勾配が駆動力になり、ATP合成酵素を通してATPを作ります。ミトコンドリアの内膜に相当するのは、細菌の細胞膜です。