お酢もクエン酸もすっぱくて疲労回復に役に立つと昔からいわれています。一般的なお酢は酢酸が主成分です。クエン酸は果物の酸っぱさ、例えばレモンの酸っぱさはクエン酸です。

普段、お酢は料理に使いますが、クエン酸はスポーツドリンクなど飲料に入っていますね。

この二つの酸はどのように違うか分かりますか?

実は酢酸もクエン酸も細胞の中で常時作られていて、酢酸からクエン酸に変化します。説明しましょう。

お酢はお酒から、クエン酸はデンプンから

料理に使うお酢は、お酒(エチルアルコール)が酢酸菌によって酢酸に変わります。以前、お酢の発酵方法は万年酢のつくりかたがもとになっているらしいという記事を書いて詳しく説明しました。

一方、クエン酸は、デンプンに黒麹を植えつけて作られます。こちらはクエン酸は黒麹からつくられるってご存知ですか?という記事を書いて説明しています。

酢酸は短鎖脂肪酸です

お酢の主成分である酢酸は、脂肪酸です。脂肪酸というのは、サラダ油とかオリーブ油とか油を構成する部品のようなものです。

化学が嫌いな方なら仕方がないですが、ちょっとでも興味があれば、見てください。簡単なので。

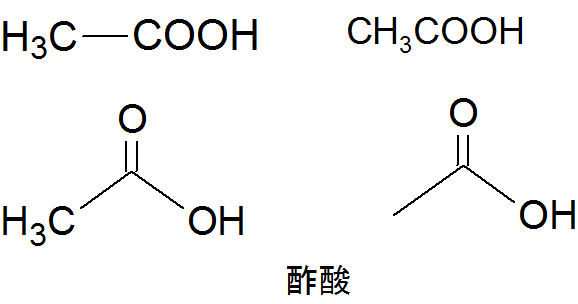

酢酸は化学式で書くと下の4通りに書けます。多分、中学校で習います。理科や化学の教科書にはCH3COOHと書いてあると思います。

脂肪酸は炭素(C)と水素(H)の連なる鎖状になったものの最後に、カルボキシル基といって、-COOH(炭素-酸素-酸素-水素)がついた構造になるのが掟(おきて)です。

酢酸は炭素(C)がカルボキシル基(-COOH)にあるものも含めて2個しかありません。これだけだと分かりにくいので、炭素(C)と水素(H)の数が多いものも見てみましょう。

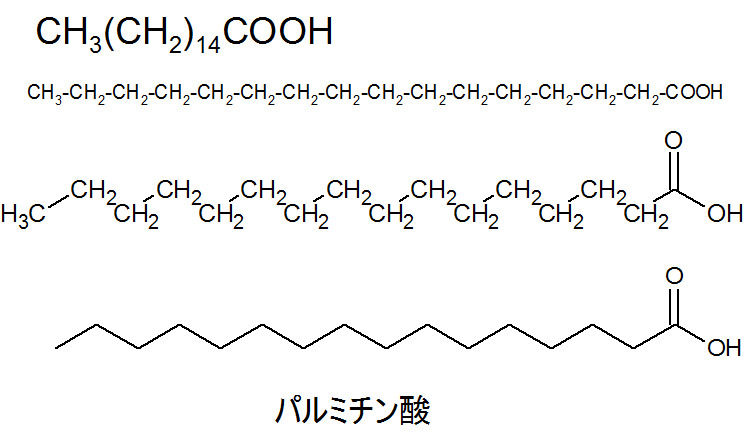

これはパルミチン酸といって、炭素数が16の脂肪酸です。上で炭素(C)と水素(H)の連なる鎖と書いた意味がわかっていただけるのではないかと思います。

これらは全部同じパルミチン酸を表している化学式です。パルミチン酸は、ココナッツオイルに含まれています。

酢酸との違いは、酢酸は、炭素数が1個でしたが、パルミチン酸は、炭素数15個の水素をつけた鎖の一番後ろにカルボキシル基が(-COOH)ついているところです。

一番短い脂肪酸が酢酸です。そして短鎖脂肪酸には特徴があります。

短鎖脂肪酸はくさい

お酢のフタを開けると、ぷーんとお酢特有のにおいがします。短鎖脂肪酸はくさいのが特徴です。

他にどんなにおいがあるかというと、お父さんのくさい足のにおい。生乾きの洗濯物のにおいなど。みんな脂肪酸が関係しています。

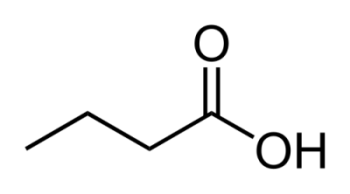

その中の一つ、酪酸。酪酸は、炭素数が4です。ギンナンの異臭の原因でもあり、足の悪臭の原因でもあるそうです。形をよく見てください。酢酸の炭素(C)と水素(H)の連なる鎖をちょっとだけ延長しただけです。

では、次にクエン酸について説明しましょう。

クエン酸はミトコンドリアの中でつくられる

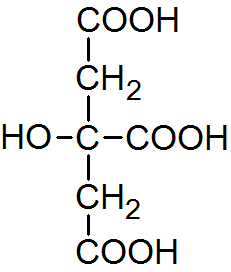

クエン酸の化学構造式は下図のようになります。炭素数が6個あります。カルボキシル基(-COOH)が3個あり、明らかに酢酸より大きいことが分かります。

クエン酸は、細胞の中にあるミトコンドリアの中でいつも作られています。中学生でも習うと思いますが、TCA回路、別名クエン酸回路というのがありました。そこでつくられます。

酸素呼吸をしている限り常時つくられているのですよ。

TCA回路

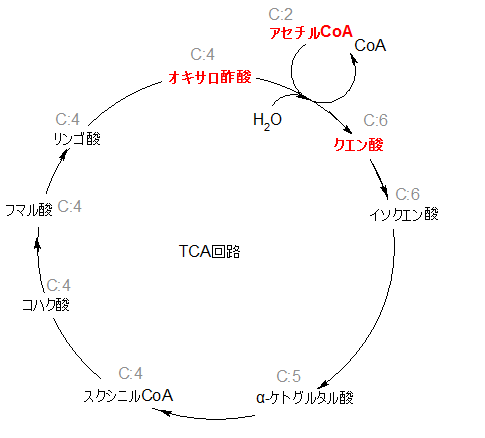

ミトコンドリアの中にTCA回路があります。そこで、酸素呼吸をして生きるためのエネルギーが作られます。まずは下図をご覧下さい。

TCA回路は、オキサロ酢酸からスタートして、クエン酸、イソクエン酸・・・と一回りしてまたオキサロ酢酸に戻って来ます。図中、たとえばC:4は炭素数が4個の物質だという意味です。

炭素数4のオキサロ酢酸は、炭素数2のアセチルCoAと反応して、炭素数6のクエン酸になります。重要なのは、赤文字にしたところだけなので、他のことは忘れて下さい。

オキサロ酢酸とアセチルCoAからクエン酸ができる

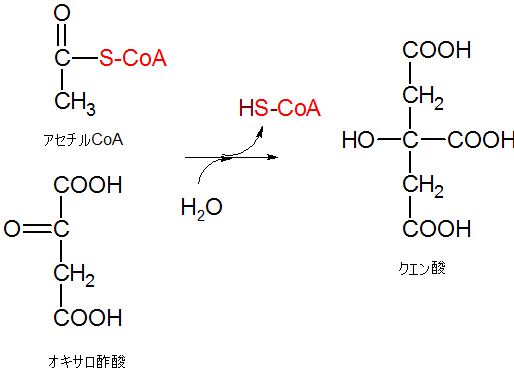

上図のTCA回路の赤文字部分を反応式にしました。炭素数4のオキサロ酢酸に炭素数2のアセチルCoAが反応すると、炭素数6のクエン酸になります。

S-CoAと書かれている部分がなんだか分からないですね。S-CoAは補酵素Aといって、黒い部分CH3-C=Oを運搬するのが役割なのです。S-CoAは反応には関係しません。

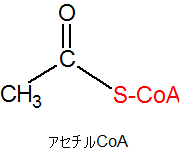

ところで、上図のアセチルCoAの形をこのように変形したらどうでしょう?S-CoAをOHに変えると酢酸になりますね。

そして、上の反応式を見ると、H2Oが入って来て、アセチルCoAのS-CoAにHを渡して外します。残りはOHですね。すると、オキサロ酢酸とアセチルCoAの反応は、実質、オキサロ酢酸と酢酸の反応になります。

そして、できるものがクエン酸です。

酢酸とクエン酸はとても近い関係にあるのです。お酢のビンとサプリメントになったクエン酸からはとても想像できませんね。

からだの中で酢酸は燃料にも材料にもなる

アセチルCoAは、糖からも脂肪からも作られます。脂肪を燃やすなんていいますが、脂肪を燃やすときは、例えば上で紹介したパルミチン酸が次々アセチルCoAに短く切られて、TCA回路に入っていきます。

また、甘いものを食べすぎた時に糖は脂肪になりますが、糖からできたアセチルCoAが脂肪酸に作りかえられます。

さらに、コレステロールもアセチルCoAからつくられます。

アセチルCoAは、補酵素Aが連れて行く酢酸です。酢酸は燃料や他のものに作りかえられる時の単位ですね。

まとめ

お酢やクエン酸を飲むとすっきりして疲れが抜けます。どうしてなんだろうと思ってネットを彷徨いましたが、はっきりと書かれた記事がなくて分かりませんでした。分かれば後日書き加えておきます。

クエン酸を飲むとクエン酸回路(TCA回路)を回すからよいという説明もありましたが、クエン酸はミトコンドリアから外に出ることはできるのですが、外からクエン酸をミトコンドリアの中に入れることはできないようです。

ビフィズス菌は腸の中で乳酸と酢酸を作ります。酢酸は即燃料になるので、大腸の表皮細胞のエネルギーに直接なります。

お酢がエネルギー源になるなんて、アセチルCoAのことを知るまで考えたこともなかったです。

お酢についていくつか記事を書いています。他の記事は、お酢についての記事をご覧下さい。

クエン酸についてその他の記事は、クエン酸についての記事をお読み下さい。