もろみ酢は何度か買って飲んでいました。飲みやすかったのです。ところがこのもろみ酢はわざわざ醸造したものではなくて、泡盛を蒸留した時に残るものに黒糖を加えたものだったと知りました。発酵食品って無駄があまりでないのですよねえ。

たくさん食べる農大の小泉先生は、たくさん本を出すことでも有名です。発酵は錬金術である (新潮選書)を読みましたが、最初から終わりまで面白い話のオンパレードでした。

ところで、小泉先生の面白い本はたくさんありますが、中でも特に面白いのは、この2冊です。本の表紙にアマゾンのリンクを貼っておきます。タイトルからしてすごいでしょう?

地球怪食紀行

アジア怪食紀行

発酵は錬金術であるの中でも、以前とても売れたもろみ酢が泡盛の廃物利用だったという話はとても面白かったです。黒酢ブームがあったのは2000年になってからでしたっけ?もろみ酢はおいしかったのを覚えています。

泡盛をつくる

毎日使っているお酢のすっぱさは、酢酸ですが、もろみ酢のすっぱさはクエン酸です。クエン酸については、以前、こんな記事を書きました。クエン酸は、梅やレモンの酸っぱさのもとです。

クエン酸は黒麹がたくさんつくるのですが、日本では黒麹を使って焼酎や泡盛がつくられます。黒麹は食べると梅干しくらい酸っぱいそうです。この酸のおかげで腐敗菌が繁殖できず暑い地方でもお酒が造れるのです。

特に、泡盛は、黒麹だけを使って仕込みます。蒸した米に黒麹菌を増殖させて、真っ黒い麹を造り、それに水を加え、酵母を加えて発酵させ、蒸留したものが泡盛になります。泡盛は大正時代からタイ米を原料にしています。(出典)他の焼酎のように、いもや蒸した米や麦を加えたりはしません。

蒸留すると、アルコールと香気成分は抜けていきますが、クエン酸は、不揮発性の酸なので釜に残ります。クエン酸の沸点は310℃もあるのですよ。天ぷらを揚げる時の油の温度が180℃程度ですから、いかに高いか。

また、酵母もたくさん残っています。酵母は70%くらいがタンパク質です。酵母を加熱するとタンパク質が分解し始めて、アミノ酸になります。つまり、アルコールを抜いた後には、クエン酸とアミノ酸がたくさん残されていました。

泡盛を蒸留したあとの粕は飼料だった

アミノ酸とクエン酸が豊富な、泡盛の粕は、利用価値がないと豚の飼料になっていたそうです。沖縄の人は豚をたくさん食べるのでしたね。

しかし、クエン酸はどうやって除いていたのでしょう?中和させるか酸味をなくさないと豚も食べられなかったでしょうね。

しかし、この廃物になっていた蒸留廃液は、昔、琉球王朝では「琉球酢」として使われていたそうです。

もろみ酢の完成

小泉先生たちがいろいろ考えて、アミノ酸とクエン酸が豊富な蒸留廃液に、沖縄の黒糖を入れたら酸味が穏やかになりおいしいもろみ酢ができました。蒸留廃液なんていうとイメージが悪いですが、もともとが泡盛のもろみなんだから悪いわけはありません。

黒酢とかもろみ酢のブームは終わってしまいましたが、お酢が体によいことはいうまでもないことで、今でもよく広告を見ます。

ちなみに、私は京都の千鳥酢を買うようになって、飲むための酢を買わなくなりました。千鳥酢はマイルドなので、飲むこともできます。ただ、こちらは米酢なので酢酸です。クエン酸ではありません。

お酢がブームだったときは、高い商品が多かったです。しかし、次々に新しいものが出て来て値段が下がり、ブームの終わりにはドラッグストアで数百円で売られていた記憶があります。

安いのはありがたいですが、パッケージの裏を見ると、甘味料に人工的な余分なものが入っていました。ブームになるとそんな商品が増えます・・・。

米酢ともろみ酢の違い

ところで、米酢の酸味は、酢酸、もろみ酢の酸味はクエン酸でした。どちらも酸っぱいことに変わりはありませんが、米酢ともろみ酢を比較するのは、酢酸とクエン酸を比較することになります。

ちなみに鹿児島でよくつくられている黒酢も、もろみ酢と同じように黒麹を使って発酵させています。黒酢の酸味もクエン酸によるものです。

酢酸とクエン酸の違い

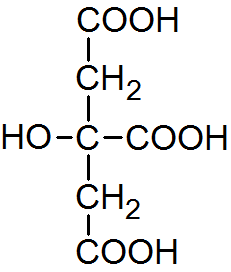

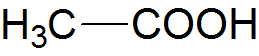

酢酸とクエン酸の構造式はこんな風に違います。酢酸は炭素数が2ですが、クエン酸は炭素数が6です。

クエン酸

酢酸は普通CH3COOHと書きますが、上にならった書き方をするとこうなります。クエン酸より炭素数が少なく、分子量が小さいと分かっていただければよいです。

酢酸

酢酸は、短鎖脂肪酸といわれ、脂肪酸の構造を持っています。脂肪酸というのは、例えばオリーブオイルの主成分であるオレイン酸も脂肪酸です。酢酸はオレイン酸と同じような構造を持っているのです。

オリーブオイルとお酢が関係あるなんて普通思わないですが、これが化学の面白いところです。

酢酸は、体の中ではアセチルCoAという補酵素A(CoA)とくっついて補酵素Aに連れられて、ミトコンドリアのクエン酸回路に入って細胞の使うエネルギーになります。

補酵素A(CoA)は、単なる運搬役なので忘れてください。

ブドウ糖も脂肪も細胞のエネルギーとして使われる時は、ミトコンドリアでアセチルCoAに変化して使われるのです。

また、クエン酸は、クエン酸回路の中での最初の反応、オキサロ酢酸とアセチルCoAからできる物質です。クエン酸はクエン酸回路の中でできる最初の物質なので、とても重要です。

クエン酸は、エネルギーをつくって疲労回復に役に立つといわれてきましたが、ミトコンドリアの中に外からクエン酸が入ることはないようです。

でも、昔から疲れたらレモンがよいといわれていましたから、何か意味があるでしょう。そう思って念入りに調べていたら、ヒトにおけるレモン果汁およびクエン酸摂取が運動後の血中乳酸濃度に及ぼす影響という論文が見つかりました。

クエン酸を飲んだ効果は疲労回復

この論文は2000年に出されたようですが、それまで、ヒトの持久運動後の代謝に対するレモン果汁およびクエン酸摂取の影響に関する研究は報告されていない、ということでした。

実験の要約は次の通りでした。

運動経験のある健康な成人男性(25―30歳)を被験者として用いた。

自転車エルゴメーターによる1時間の運動負荷後に,500mLの(1)レモン果汁(クエン酸として0.49/kg体重)とグルコース(1.59/kg体重)の混合液,(2)クエン酸(0.49/kg体重)とグルコースの混合液,もしくは(3)コントロールとしてグルコース溶液をi摂取させ,運動終了1時間後までの血液成分の変動を測定した。

レモン果汁もしくはクエン酸摂取により,血中のクエン酸濃度は有意に上昇した。運動終了後の回復期の血中グルコース,遊離脂肪酸,インスリン,アンモニア,尿素濃度の変動に対して,レモン果汁もしくはクエン酸の摂取は有意に影響しなかったが,乳酸濃度の減少は,レモン果汁もしくはクエン酸被験液摂取により促進された。

これらの結果より,運動後のレモン果汁もしくはクエン酸摂取は,血中乳酸の除去を促進することが明らかとなった。

乳酸とアンモニアは疲労物質として知られているそうです。レモン果汁、クエン酸によって乳酸が早く除去される結果が出ています。

やはり、疲労回復に役に立つようです。

もろみ酢は酒造メーカーのものがいいね

今は、お酢をカプセルにしたものもあるのですね。しかし、加工度が上がれば当たり前ですが値段も割高になります。

お酢はもともと保存性がよく腐りません。それならサプリメントのように加工されたものより、お酢を買って薄めたり自分で味を調整して飲んだ方がずっとよいと思います。買うならお酢を買いましょう。

また、酒造メーカーの名前で出されたものなら、安心して買える商品です。

お酢についていくつか記事を書いています。他の記事は、お酢についての記事をご覧下さい。