牛乳に乳酸菌を入れて一定の温度にしておくと、ほぼ失敗することなくヨーグルトが出来上がります。これは乳酸菌が乳酸をつくってヨーグルトが酸性になるので、雑菌が増えないからです。

しかし、乳酸菌は、ヨーグルトをつくるために生きているのではありません。乳酸菌がなぜ乳酸をつくるかご存知ですか?

乳酸菌は、自分が生きるために乳酸をつくります。この記事ではその仕組みをお知らせしましょう。

乳酸菌と乳酸は別ものです

まず、最初に書いておきます。

乳酸菌と乳酸はべつものです。乳酸菌は細菌で生きものです。乳酸は物質名です。乳酸菌がブドウ糖を分解して乳酸をつくります。

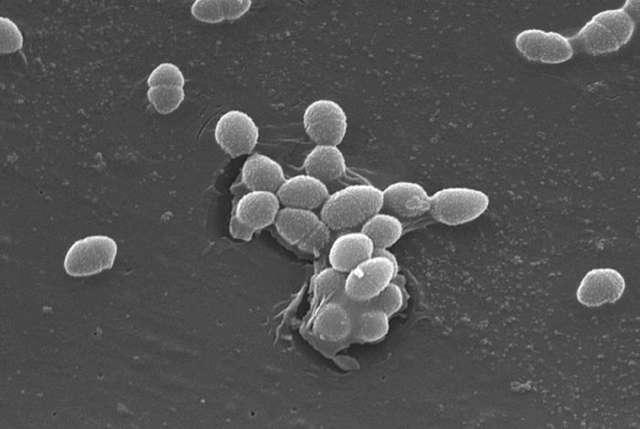

これは、乳酸菌の一種、ヒトの腸内にも棲んでいますが、エンテロコッカス・フェカリスEnterococcus faecalisの画像です。

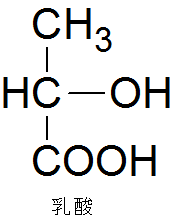

この細菌がつくる乳酸の化学式(構造式)が下図です。炭素(C)が3個、水素(H)が6個、酸素(O)が3個からできています。ちょうどブドウ糖の半分の大きさです。

乳酸菌の出す乳酸と疲労物質の乳酸は同じもの

わが家でできるこだわり清酒で書きましたが、日本酒を造る時も乳酸菌が活躍します。乳酸があると酵母が酛(もと)の中で順調に増える環境になりました。

このように、「発酵」から乳酸菌を見るとどうしても私たちの生活に役に立つところばかり見てしまうのですが、乳酸菌も細菌の一つであり、意味なく乳酸をつくっているわけではありません。

ところで、ヒトの細胞でも乳酸がつくられます。全力疾走したときなど、酸素が足りなくなって筋肉の中に乳酸がたまります。乳酸は疲労物質といわれてきました。

日本酒造りに必要な乳酸と、筋肉の乳酸は同じ物質ですが、意味が全くちがうように感じます。

日本酒造りの乳酸はよいものに感じ、筋肉にできる乳酸はよくないものに感じます。

しかし、本当は、細胞が糖を分解するという視点から見ると同じことなのです。乳酸菌も細胞も同じ原理で生きているのです。

乳酸菌も細胞も糖を分解する

乳酸菌は、嫌気性の細菌ですが、酸素があっても生きられる通性嫌気性の菌です。

ヒトは酸素がなければ生きられませんが、乳酸菌は酸素がなくても生きて行けます。

この差は何かというと、酸素の有無にかかわらず生きていくためのエネルギーをつくることができるかどうかということなのです。

ヒトも乳酸菌も有機物を外から取り込んで、簡単な物質に分解して、その時に生じるエネルギーを利用します。

エネルギーを得るために主役になるのはブドウ糖です。

乳酸菌や細胞では、ブドウ糖をいくつもの化学反応によって分解し、エネルギーを取り出します。そのエネルギーはATP(アデノシン三リン酸)の中に取り込まれ、それを利用します。

ヒトが糖分を得るのは、砂糖が入ったものや炭水化物をとると、消化酵素で分解されて最終的に単糖類のブドウ糖になります。

乳酸菌も乳糖やショ糖やブドウ糖を分解しますが、乳糖やショ糖など二糖類は単糖であるブドウ糖に分解されて使われます。

乳酸もアルコールも解糖系に関係がある

ブドウ糖が細胞の中で分解されていく反応を代謝といいます。ブドウ糖の代謝は解糖系といわれ、発見者の名前(エムデン、マイヤーホフ、パルナス)からEMP経路と呼ばれています。

この経路はブドウ糖からピルビン酸が生じるまでの過程を指しますが、この過程は乳酸菌だけでなく、ほとんどすべての生物に共通して存在する根幹的にエネルギーを獲得する仕組みです。

もちろん、われわれヒトの細胞も同じ仕組みを持っています。

ブドウ糖からピルビン酸までの代謝で2個のATPが得られます。解糖系ではブドウ糖の分解とATPの生産に酸素を必要としません。無酸素で進むのが特徴です。

乳酸の生成

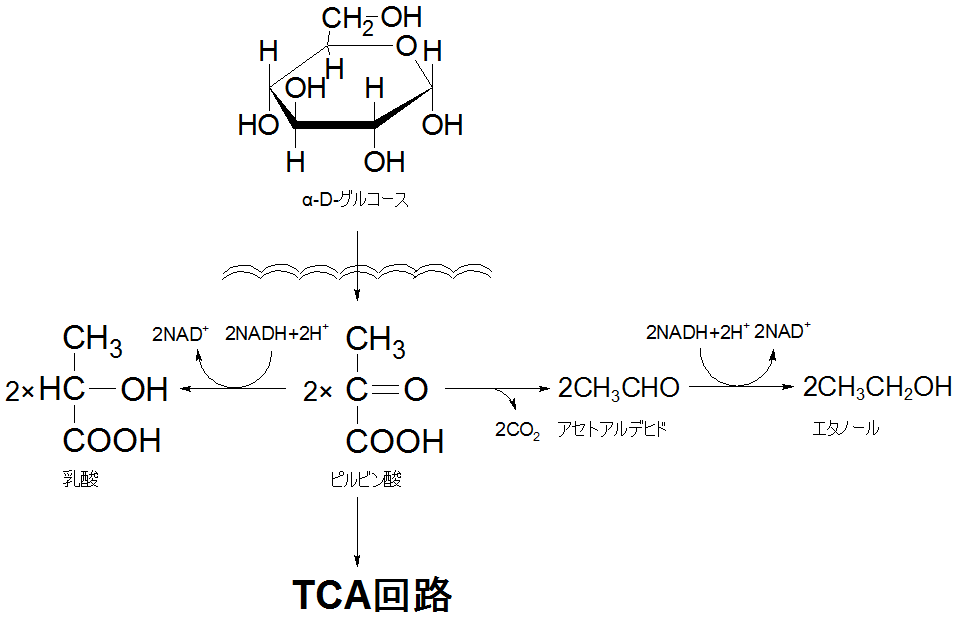

図に書きましたが、炭素数が6あるブドウ糖(α-D-グルコース)は、解糖系で炭素数3のピルビン酸2個に分解されます。

乳酸菌が生きるためのエネルギーを得るのは、ブドウ糖をピルビン酸経由で乳酸に変化させますが、その間にできたATPを使います。

乳酸菌によるブドウ糖の発酵は、乳酸菌の種類によって2種類ありました。ホモ乳酸発酵とヘテロ乳酸発酵です。

ホモ乳酸発酵とヘテロ乳酸発酵は、たどる経路が少し違っています。乳酸菌が乳酸をつくる経路は2つあるという記事に詳しくまとめました。

下に式を書きましたが、ホモ乳酸発酵はブドウ糖1分子から2分子の乳酸を生成し、消費された糖のすべてを乳酸に変換します。これに対してヘテロ乳酸発酵では、乳酸のほかにエタノール(エチルアルコール)と二酸化炭素を生成します。

C6H12O6(ブドウ糖)→ 2CH3CH(OH)COOH(乳酸)+2ATP (ホモ発酵)

C6H12O6(ブドウ糖)→CH3CH(OH)COOH(乳酸)+C2H5OH(エタノール)+CO2(二酸化炭素)+ATP (ヘテロ発酵)

アルコール発酵するのは、乳酸菌より酵母の方がよく知られています。酵母も単細胞の微生物ですが、乳酸菌と違って真菌といわれる種類で、ヒトの細胞のようにミトコンドリアをもっています。

ミトコンドリアの中にあるTCA回路は酸素呼吸の中枢といわれ、ピルビン酸がミトコンドリアの中に入ると、たくさんATPをつくります。

ヒトの場合、酸素が十分にあれば、ピルビン酸はミトコンドリアの中に入り、TCA回路に入ってATPをたくさんつくります。

激しい運動をしているときに筋肉に乳酸がたまるのは、酸素の供給が追いつかないので、ピルビン酸から先への反応が進まず、乳酸になってしまうのです。

酵母の場合は、酸素が足りない状態ではピルビン酸からエタノールをつくるアルコール発酵をしますが、酸素が十分にあるときは、ピルビン酸はミトコンドリアの中のTCA回路に入り、エネルギーに変換されます。

発酵はエネルギーをつくる働きの結果

解糖系のことを知ると、乳酸菌が乳酸を出すのはヨーグルトの発酵のように周囲の環境を整えるためでなく、エネルギーをつくるためだということが分かります。

ちょっとだけ触れましたが、酵母がアルコールをつくるのも同じです。乳酸もアルコールも、乳酸菌や酵母がブドウ糖からエネルギーを取り出した後の廃物なのかもしれません。

それをヒトが利用させていただいているのです。

ちなみに、酸素の供給が間に合わなくて、ヒトの筋肉にたまった乳酸は、糖代謝の仕組みを知ると「疲労物質」なんていってはいけないような気がしてきます。

疲労物質ということばのニュアンスは体に有害な感じがしますが、そんなことはありませんね。

ちなみに、筋肉にたまった乳酸は血液を流れて肝臓に送られ、肝臓で再びブドウ糖に戻されます。乳酸は肝臓に戻されて再びブドウ糖になるという記事に詳しく書きました。

乳酸菌も酵母もヒトの筋肉もみんな細胞です。細胞はそれぞれエネルギーを必要としていて、エネルギーを得るために、ブドウ糖を分解してATPを得ています。

乳酸とは、まず、細胞の代謝の結果だと思っておくとよさそうですね。