筋肉や赤血球でつくられた乳酸は、血液を流れ、肝臓や腎臓に送られて、糖新生によって再びブドウ糖に変わります。その道筋を追ってみました。

乳酸は肝臓に運ばれる

イラストレイテッド ハーパー・生化学 原書29版には次のように書かれていました。

組織におけるグルコースの代謝産物,骨格筋や赤血球における解糖によって生じた乳酸は,肝臓および腎臓に運ばれて再度グルコースに転換される.

生じたグルコースは血液循環を通じてほかの組織に運ばれ,そこで酸化反応に利用される.

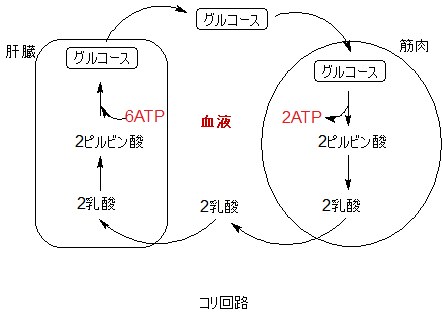

この過程はコリ回路または乳酸回路として知られている.

引用文ではグルコースがよく使われていますが、本文ではブドウ糖を使うことにします。

赤血球は乳酸をつくる

骨格筋では、何度も動かすことで乳酸がたまります。一方、赤血球では乳酸が最終物質です。

赤血球における解糖は常に乳酸生成で終了する.なぜなら,ピルビン酸の酸化反応はミトコンドリアで行われ,赤血球はこの細胞小器官をもっていないからである.

赤血球がミトコンドリアを持ってないことを、初めて知りました。

コリ回路

コリ回路を図にしました。(出典)コリ回路とは、発見したカール・コリとゲルティー・コリの夫妻にちなんで名前がつけられました。

図中、筋肉にあるグルコース(ブドウ糖)から始めましょう。筋肉を動かすと1分子のグルコースが2分子のピルビン酸になります。それまでにATPが2分子つくられます。

ここまでは解糖系です。

解糖系については、乳酸菌が乳酸をつくる経路は2つあるで詳しい経路図を載せてあります。

筋肉を動かして酸素が足りなくなると、ピルビン酸2分子は乳酸2分子に変わります。乳酸2分子は血液中を流れ、肝臓に戻って来ます。そこでピルビン酸2分子に変わり、今度は糖新生によってグルコース1分子に変わります。

このとき、ATP6分子が必要になります。

できたグルコースはまた血液を流れ、筋肉に戻って来てエネルギー源として使われます。

なんだ、単純だなと思いました。筋肉からあふれてきた乳酸を肝臓に集めて、解糖系を逆に反応させていってグルコースに戻るのか・・・と思いましたが、少し違っていました。

体の仕組みはなかなかよくできています。

乳酸からスタートしてブドウ糖に戻るまで

ブドウ糖がピルビン酸まで分解される解糖系では、ブドウ糖1分子からATPが2分子できます。ATPは生きるためのエネルギーです。

糖新生

糖新生は、逆に、ピルビン酸からブドウ糖を作ります。

糖新生は、糖質でない、アミノ酸、乳酸、グリセロール、プロピオン酸(短鎖脂肪酸)からブドウ糖やグリコーゲンを合成する過程のことです。しかし、ここでは、乳酸がたどる経路だけを取りあげます。

糖新生と解糖系を比べると、解糖系を優先しなければ、特にミトコンドリアを持たない生物にとって、生存に関わる問題になるのではないかと思いました。やはり、解糖系には逆方向に簡単に進ませないような仕組みがありました。

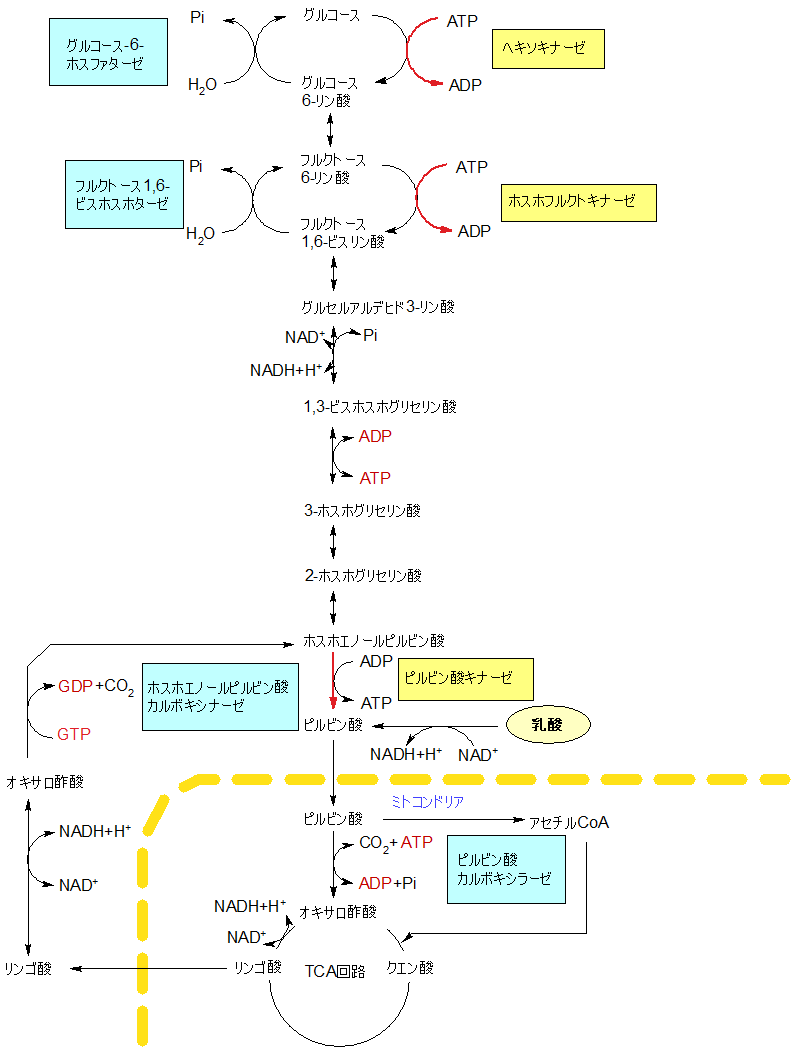

下の図は、イラストレイテッド ハーパー・生化学 原書29版に出ていた肝臓での糖新生と解糖の主要経路の図から、乳酸に関係がないところを省略して書き写したものです。

解糖系には関所がある

図は、上から下に向かって解糖系の経路です。

解糖系では、3ヶ所、矢印が下向き1方向のところがあります。赤色にしておきました。黄色に塗られた文字は酵素の名前です。

解糖におけるヘキソキナーゼ,ホスホフルクトキナーゼ、ピルビン酸キナーゼで触媒される3つの非平衡反応は,解糖の単純な逆行によってグルコース合成が起こることを妨げる.

やはり、解糖系が単純に逆行されると困るのです。

ピルビン酸キナーゼ

特に、ホスホエノールピルビン酸からピルビン酸に変化する、ピルビン酸キナーゼによる反応は、重要だと思います。

ここから逆行が容易にできると、ピルビン酸がミトコンドリアに入らずに、またブドウ糖に戻ることになり、アセチルCoAになってTCA回路に入るピルビン酸が減ってしまいます。

では、乳酸から経路をたどってみましょう。乳酸は、筋肉や赤血球から来た乳酸でしたね。

乳酸からリンゴ酸まで

筋肉や赤血球でつくられた乳酸は血液を流れて肝臓に来ます。そこで、ピルビン酸に変わります。

ピルビン酸は、単純に解糖系をさかのぼってホスホエノールピルビン酸にはなれません。また、通常、ピルビン酸は、アセチルCoAになりTCA回路に入り、クエン酸になりますが、今は糖新生の話なので、省略します。

ピルビン酸は、ミトコンドリアに入り、ピルビン酸カルボキシラーゼによってオキサロ酢酸になります。その後、水素をもらって還元され、TCA回路の一つ前の物質、リンゴ酸に変わり、ミトコンドリアの外に出ます。

ピルビン酸がオキサロ酢酸に一度なることで、酸素が少なく乳酸が多くなった状態でも、TCA回路の中でオキサロ酢酸が不足することを防ぐ手段になります。

オキサロ酢酸があり、アセチルCoAがあれば、TCA回路はスタートできます。(回り始めます)よくできた仕組みだなと思いました。

リンゴ酸からホスホエノールピルビン酸まで

リンゴ酸は、再び酸化されてオキサロ酢酸になります。オキサロ酢酸はホスホエノールピルビン酸カルボキシナーゼによって、ホスホエノールピルビン酸に変わります。

この酵素について説明が書かれていました。

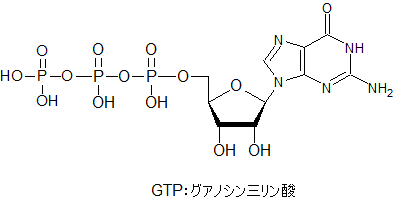

この酵素は脱炭酸とリン酸化を触媒し、オキサロ酢酸をホスホエノールピルビン酸に変換する.リン酸供与体としてはGTPを利用する.

肝臓と腎臓では,クエン酸回路のコハク酸チオキナーゼによる反応で(ほかの組織の場合のようにATPではなくむしろ)GTPが生成し,このGTPはホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼの反応に利用される.

GTPの生成と消費を介してクエン酸回路の活性と糖新生が連関し,糖新生によってオキサロ酢酸が過剰に消費されないようになっている.

オキサロ酢酸が過剰に消費されると,クエン酸回路の活性は低下してしまう.

GTPは、グアノシン三リン酸のことです。左側にリン酸が3つ結合していますが、リン酸を1つ外したものが、GDP、グアノシン二リン酸です。

グアノシンのリボースの5’ヒドロキシ基に3分子のリン酸が結合したもので、ATP(アデノシン三リン酸)などと同様に高エネルギーリン酸化合物である。(出典)

実際のところ、ATPとよく似ています。比べてみてください。

ホスホエノールピルビン酸からブドウ糖まで

ホスホエノールピルビン酸からブドウ糖までは、解糖系をさかのぼる反応です。

解糖系で、ヘキソキナーゼとホスホフルクトキナーゼは下向きの一方通行となる反応の酵素でしたが、それに変わって、上向きの反応を進めるフルクトース-1,6-ビスホスホターゼ、グルコース-6-ホスファターゼが働くようになります。

グルコース-6-ホスファターゼは、肝臓と腎臓に存在しますが、筋肉や脂肪組織には存在しません。つまり、筋肉や脂肪組織では、グルコースをつくることはできません。

以上が、乳酸がブドウ糖に戻る仕組みです。

糖新生に6ATP必要なのは

さて、これまで乳酸がブドウ糖に戻るまでを追ってきましたが、コリ回路の図では、1分子のブドウ糖をつくるのに、6分子のATPが必要だと書かれていました。

もう一度、乳酸からスタートして、ブドウ糖に戻るまで今度はATPについて見てください。

- ピルビン酸からオキサロ酢酸・・・ATP→ADP

- オキサロ酢酸からホスホエノールピルビン酸・・・GTP→GDP

- 3-ホスホグリセリン酸から1,3-ビスホスホグリセリン酸・・・ATP→ADP

GTPもATPとしてカウントします。合計で3ATP必要です。

しかし、ブドウ糖1分子つくるのに、乳酸は2分子必要ですから、これの2倍、6ATPが必要になります。糖新生は、エネルギーをつくる反応ではなく、エネルギーを消費する反応です。

このATPは脂肪酸の酸化に由来するものまかなわれます。

まとめ

解糖系の代謝で単純に反応が逆行しないように、一方向にしか進まないような仕組みができているのが面白いと思いました。

もちろん、単純に反応が逆行したら、ATPがつくられなくなってしまいます。長い進化の歴史の中でいつからこの仕組みができたのか分かりませんが、うまくできているなと思います。

乳酸について他の記事は、まず、乳酸とはどのようなものかをお読み下さい。