筋肉にたまる乳酸と乳酸菌がつくる乳酸。どちらも同じものです。しかし、一方は長く疲労物質として扱われ、もう一方は、ヨーグルトに入っていて健康に役立つイメージがあります。まるで別な物質のように感じますね。しかしどちらも全く同じ、生きていくためのエネルギーをつくる経路でつくられています。

乳酸のことを考えてふと疑問に思ったことはないですか?

乳酸と聞いて、最初に思い出すのは筋肉。走っていて筋肉が痛くなったら乳酸がたまってきた証拠だなんていわれました。乳酸は長らく疲労物質だといわれてきました。

疲労物質の乳酸と乳酸菌のつくる乳酸

また、このブログは発酵食品をテーマとして書いています。乳酸と聞くと、ヨーグルトを思い出します。乳酸菌は乳酸をつくる細菌です。

また、乳酸菌は酵母と相性がよく、協同して働きます。漬け物、味噌、醤油づくりにも登場します。そして、もちろん酒造りにも出てきます。乳酸菌は乳酸をつくり、雑菌が増えないように酵母が活躍できるようにしてくれます。

乳酸が疲労物質であるといわれると、イメージがよくありません。一方、発酵食品の話題で乳酸と聞くと、なんとなく体によさそうな感じがします。乳酸菌飲料は昔からお腹によいと言われてきました。

どちらが本当なんでしょう?

乳酸は細胞がエネルギーをつくる時にできる

筋肉疲労でできる乳酸も乳酸菌がつくる乳酸も同じ物質です。

そして、実は、筋肉にできる乳酸も乳酸菌がつくる乳酸もまったく同じ仕組みからつくられています。

筋肉と乳酸菌を比べると分かりにくいですね。筋肉も細胞の集まりですから、筋肉細胞1個と、単細胞生物である乳酸菌を比べて考えることにしましょう。

細胞は生きるためにエネルギーを必要とします。エネルギーの「もと」はブドウ糖です。ブドウ糖を燃やしてATP(アデノシン三リン酸)という物質をつくります。

その時にできるのが乳酸です。

これからどのように乳酸がつくられるのか説明していきますが、その前に、先ず乳酸の構造と性質を知りましょう。

乳酸の構造式と性質

乳酸は、分子式 C3H6O3、示性式 CH3CH(OH)COOHで表される有機酸です。カルボキシ基(-COOH)がついているので、酸性です。

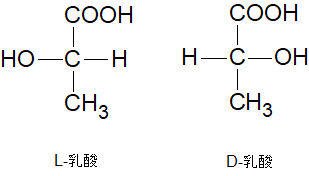

構造式

構造式は下図の通り。天然物ではL-乳酸が多いそうです。

L-乳酸とD-乳酸の違いは異性体といいます。このことについては、乳酸の用途や製造法を調べていたら異性体も知らなければならなくなったに書きました。

乳酸は酸っぱいが、どのくらい酸っぱいか?

乳酸って「酸」だからすっぱいのかな?どのくらいすっぱいのだろうと思います。答えは簡単。ヨーグルトは牛乳を乳酸菌で発酵させてつくりますが、食べるとすっぱいですね。あの酸味が乳酸のすっぱさです。

お酢のような強烈な酸味ではなく、ほのかにすっぱい。

ブドウ糖が乳酸に変わるまで

筋肉でも乳酸菌でも、乳酸は、ブドウ糖が代謝(分解)されてつくられます。その場所は細胞質です。ブドウ糖は解糖系という経路で分解されていきます。

解糖系

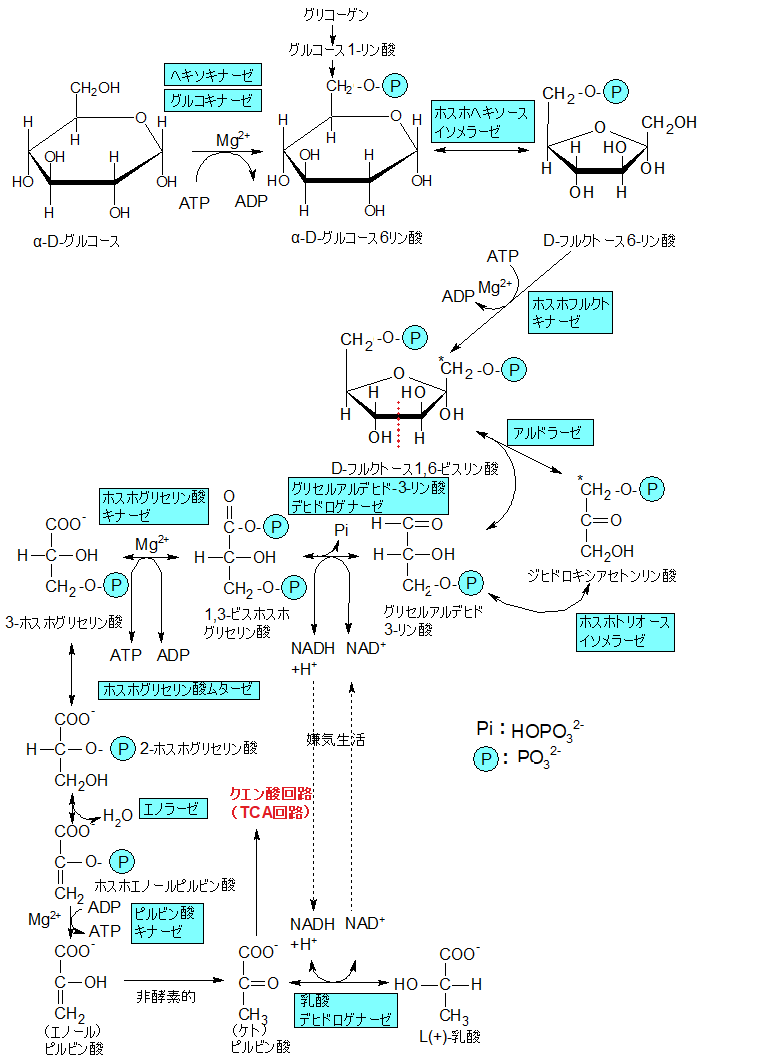

炭素数6ブドウ糖が炭素数3のピルビン酸まで分解される過程を解糖系といいます。下に解糖系の反応図を載せます。

この図は、イラストレイテッド ハーパー・生化学 原書29版に載せられていたものを描き写したものです。

覚える必要はありません。炭素数6のα-D-グルコース(ブドウ糖)が、いくつもの反応を経て、炭素数3のピルビン酸まで変化して行くことを確認していただければよいだけです。

そして筋肉細胞の場合、解糖系から先に、細胞内小器官ミトコンドリアがあります。

ミトコンドリアには、TCA回路(クエン酸回路)があり、ピルビン酸は形を変えてTCA回路に入ります。

ミトコンドリアは酸素呼吸の中枢といわれ、エネルギーであるATP(アデノシン三リン酸)をたくさんつくります。

TCA回路(クエン酸回路)に入れないと乳酸ができる

ところが、ミトコンドリアでの反応には酸素が必要です。

解糖系の反応では酸素を必要としませんでした。もし酸素が不足していると、ピルビン酸から先に反応が進めなくなり、TCA回路(クエン酸回路)に入れません。

そのため、ピルビン酸は乳酸になってたまっていきます。

これは筋肉細胞の場合です。

乳酸菌、赤血球はミトコンドリアを持たない

一方、乳酸菌は、もともとミトコンドリアを持っていません。また、われわれの体の細胞の中でも、赤血球にはミトコンドリアがありません。

もちろん、同じように解糖系はあります。ピルビン酸までつくられ、ミトコンドリアがないのでTCA回路(クエン酸回路)はありません。

このような細胞では、乳酸が最終物質になります。

乳酸菌のヘテロ発酵型は途中まで別な経路をたどる

乳酸菌には、いろいろな種類があります。ブドウ糖を分解して乳酸だけをつくるものをホモ発酵型、乳酸とアルコールをつくるものをヘテロ発酵型と呼んでいます。

ホモ発酵型の乳酸菌は、上の図にある解糖系をそのままたどります。しかし、ヘテロ発酵型の乳酸菌は、一部、別な経路をたどり、途中から解糖系に入って来ます。

乳酸菌が乳酸をつくる経路は2つあるで詳しく説明しました。

改めて筋肉にできる乳酸と乳酸菌がつくる乳酸を比べてみる

乳酸は、筋肉でも乳酸菌でもブドウ糖をもとに、解糖系でのピルビン酸経由でつくられることが分かりました。まったく同じ仕組みです。

筋肉で乳酸ができると疲労物質だといわれていたのは、乳酸は酸素が足りなくなるとできると考えられていたからです。

乳酸が疲労物質だと長く思われてきたのは、乳酸発見の歴史が関係しています。

乳酸発見の歴史

乳酸は、最初にサワーミルク(もしくは、腐った牛乳ともいわれる)から発見されました。1780年のことです。

その後血液や筋肉からも発見されます。乳酸菌からも発見されましたが、それより前に疲労した筋肉から発見されていました。1840年ころです。

この時代は、筋肉に乳酸が発見されても、筋肉を動かすエネルギーになるものは何か分かっていませんでした。そこで、グリコーゲンがブドウ糖に分解され、それが乳酸になる反応がエネルギーを生み出す、乳酸学説が注目されました。

しかし、10年足らずのうちに、それが間違いであることが判明します。

ただ、筋肉をよく動かし酸素が不足した状態では乳酸濃度が高くなることには変わりがないので、今世紀になるまで、乳酸は疲労物質だと考えられていました。

乳酸が発見されて疲労物質となるまでに詳しく書きました。

もっとも、筋肉にできる乳酸は、2000年以降、疲労物質ではないといわれるようになりました。それがはっきりとわかる本を読んで、乳酸は疲労物質ではないという記事を書きました。

体の中の乳酸は再利用される

赤血球はミトコンドリアを持たないので、乳酸ができます。また筋肉でも乳酸がたまります。これらは、肝臓や腎臓に送られて、再びブドウ糖に戻される糖新生という仕組みがあります。

乳酸は肝臓に戻されて再びブドウ糖になるに詳しく書きました。

疲労物質といわれていた乳酸は、体によくないものではありません。

乳酸菌がつくる乳酸はブドウ糖代謝の最終物質

乳酸菌がつくる乳酸は、ブドウ糖から生きるためのエネルギーであるATPをつくった後の物質です。乳酸菌は、自分が生きるために乳酸をつくっています。

しかし一方では、乳酸は発酵食品をつくる時にとても役に立っています。

主な役割は、環境を酸性にして雑菌を繁殖させない働きがあります。保存性がよくなります。そして風味をつくるもとになります。

いくつか説明しましょう。

ヨーグルト

ヨーグルトが固まるのは、牛乳のたんぱく質が乳酸で固まるからです。

牛乳はそのまま放置しておくと腐ってしまいますが、乳酸菌を加えることによって、他の雑菌が繁殖することができなくなり、乳酸のおかげで保存性がよくなり、傷みにくくなります。

漬けもの

浅漬けもぬか漬けも乳酸菌によって発酵させてつくります。漬けものに塩をするのは、雑菌を増やさない工夫でもあります。

浅漬けの正しい漬け方が分かる本では、著者、針塚藤重さんの漬け方を紹介しました。

漬けものの乳酸菌は、材料になる野菜についている耐塩性の乳酸菌です。漬け物が古くなると酸っぱくなるのは乳酸が増えるからです。

味噌・醤油

味噌は大豆と米麹で仕込みます。米麹が大豆のたんぱく質を分解してくれるのですが、味噌づくりには麹だけが活躍するのではありません。乳酸菌と酵母も一緒に働きます。

味噌の中でも乳酸菌が活躍しているに詳しく書きました。

乳酸菌は、乳酸を作り、味噌に酸味を与えて大豆臭を取り除き、環境を酸性にすることで酵母の発育を促します。酵母はアルコールをつくり、香り成分であるエステルをつくるもとになります。

醤油の場合も味噌と変わりません。

乳酸菌は乳酸をつくります。乳酸が増えると、諸味(もろみ)が弱酸性になります。乳酸菌は与えなくても蔵に棲みついているのが入って来ます。味に酸味を加え、また、次に酵母が増えてできてくるアルコールとエステル反応して、香りを作ります。乳酸は酵母を増やす条件を整えます。

醤油の作り方-本醸造-に詳しく書きました。

日本酒

日本酒は、蒸したお米に麹を植え付け、酵母を添加してアルコール発酵させます。このときも乳酸菌が活躍します。

わが家でできるこだわり清酒に詳しく書きました。

日本酒造りで酛(もと)は酵母を増やす工程です。酛の中では、麹によってデンプンの糖化が始まると同時に、自然界にある乳酸菌が酛に取り込まれ、糖を乳酸に変える乳酸発酵が進みます。乳酸によってpHが下がって酸性になります。雑菌は増殖できず、あるいは死滅します。

その間、酵母が酸性条件下で増殖し始め、アルコールを生産します。しばらく乳酸菌と酵母が同居することになりますが、乳酸菌はやがて乳酸とアルコールによって死滅します。

以上、書いてきたように乳酸菌がつくる乳酸は、発酵食品をつくるために実に役に立つのです。

まとめ

乳酸菌のつくる乳酸と疲労物質の乳酸が同じものだとは、最初はなかなか理解できなかったです。

しかし、乳酸は、ブドウ糖が代謝(分解)された結果であり、ブドウ糖を分解する目的はATP(エネルギー)を得ることだと知ると、理解が進むようになりました。

乳酸菌も筋肉の細胞も、解糖系と呼ばれる経路でブドウ糖を代謝します。ただし、ヘテロ型の発酵をする乳酸菌は、一部違う経路をたどり途中から解糖系でブドウ糖を代謝します。

解糖系のことを知ると、乳酸菌は自分が生きていくためにブドウ糖を分解して乳酸をつくっていることが分かりました。

乳酸菌は、ミトコンドリアを持たないので、解糖系だけでエネルギーを得ており、乳酸が最終物質です。

発酵食品のことを調べていると、乳酸はpHを調整し、雑菌を繁殖させないとか、風味をよくするなど、なかなか役に立つので、ついそのことを忘れてしまいます。

筋肉の細胞では乳酸がピルビン酸に再び変わり、ミトコンドリアのTCA回路(クエン酸回路)に向かって送られます。

もし、大量に乳酸がたまった場合は、肝臓や腎臓で再びブドウ糖に戻す、糖新生という働きで利用されます。