昔、仙台に住んでいた時、日本酒を買うなら浦霞か一ノ蔵でした。当時から地酒として有名でした。本醸造浦霞を久しぶりに飲んでみると、やわらかい味がしました。冷やから熱燗までOKなのがわかります。今の時代は個性的な日本酒が多く、比べると大人しい味です。

先日、昔の同僚が日本酒を送ってくれたので、日本酒が飲みたくなり浦霞の本醸造を買って来ました。このお酒を飲むのは10年、いや、15年以上ぶりのことです。

浦霞は塩竃のお酒

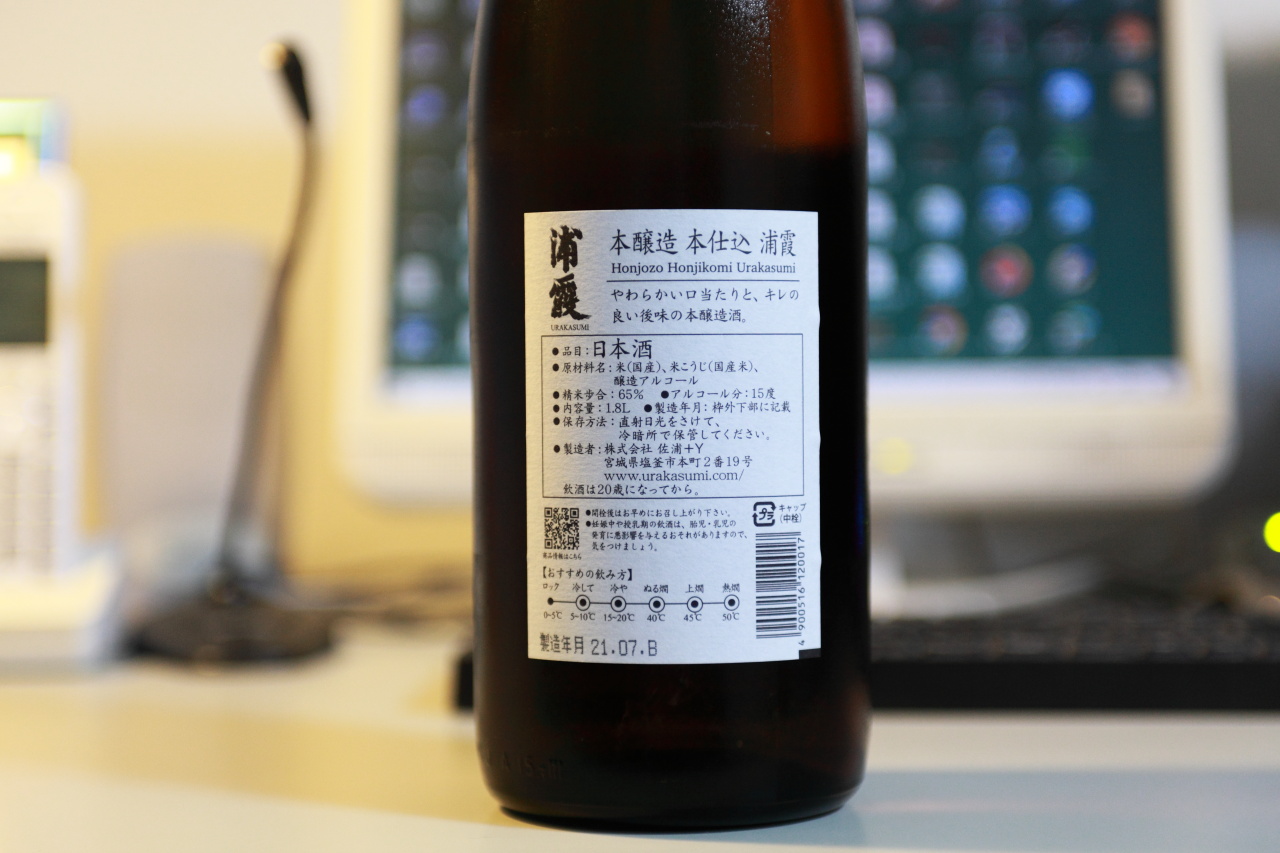

浦霞(うらかすみ)は宮城県塩竃市の株式会社佐浦でつくられています。仙台から国道45号線を走ると松島まで行けますが、その途中にあります。

昔、仙台に住んでいたので、浦霞と一ノ蔵はなじみがあるお酒です。冬になると「しぼりたて」が出てくるのが楽しみでした。確か、浦霞は少し濁ったおりがらみだったと思います。1980年代には、宮城県の地酒として広く知られていました。

本醸造 本仕込 浦霞は浦霞の中で一番安いお酒です。一升2000円くらい。

本醸造は、酒税法で決まりがあります。

吟醸香は酵母にストレスをかけると出てくるんだってという記事に表を載せていますが、精米歩合が70%以下です。このお酒は65%なので少し余分に磨いています。

やわらかい味

早速、注いで飲んでみると、やわらかい。東北のお酒は、飲むとガツンと来る印象があったのですが、こんな感じだったかな。香りが強いわけでも、後味が切れ味抜群というわけでもないです。

ビンの裏に貼ってあるラベルには、冷やから熱燗までOKのマークが付いていました。たしかにそんな感じがします。刺激的でないという意味で。

| 飲み飽きしない爽やかな香気と、やわらかな味わいと端正なキレ。 | |

| 日本酒度 | +1~+2 |

| 酸度 | 1.2 |

日本酒度

コトバンクの日本酒度の説明がわかりやすかったです。水の比重を基準にしていたとは。

日本酒の味わいの目安にする、水との比重を表す値。摂氏4℃の水の比重を±0とし、これより比重が重いものにはマイナス、軽いものにはプラスがつけられる。

日本酒度計を酒に浮かべて測って値を出す。日本酒の比重はアルコール度数とエキス分(ほとんどが糖分)の含有量によって決まるため、糖分の多いものがマイナス、少ないものがプラスとなり、日本酒の甘口、辛口を知る目安になる。+2前後が中辛とされている。

このお酒は、+1~+2なので、中辛もしくはその手前です。

酸度

これもコトバンク酸度から。

日本酒に含まれる酸の量のことで、味の濃淡の目安。一般に、酸度一・五より値が大きいと濃醇タイプ、小さいと淡麗タイプ。

このお酒は、1.2なのでやや淡麗に近いのかな。

色が黄色く見えるのは照明のせいです。

NOTE

昔、よく買って飲んでいたときは辛口のお酒だと感じていたのですが、あれから40年近く経ち、自分の好みが変わったのか、それとも、日本酒に個性的な味が増えたせいなのか、浦霞本醸造はとても大人しい味だなと思いました。

ところが、翌日飲んでみると、やっぱりおいしくなっていましたよ。もちろん、大人しめですが。