高校生の時化学や生物を選択した方なら、酵素ってことばは覚えているでしょう。酵素とはサプリメントや健康食品のことではありません。高校生が使う参考書を読んでもう一度思い出してみましょう。

酵素って健康食品じゃないよ

毎日の生活では、テレビCMで見る酵素が情報源です。以前は、洗剤から汚れが落ちるのが酵素でしたが、ここ数年は、健康食品の酵素です。

私の記憶では、小学校の理科で消化酵素を習いました。中学校でも理科で習い、高校でも生物と化学で習いました。

しかし、習っていても実物を見ていないので、実感がありません。

それで、今回、酵素について、高校生が使う参考書で調べてみました。私が高校に入学したのは40年前で、文系でしたが共通一次試験では、生物Ⅰと化学Ⅰを選択しました。

今読んでも、高校生の参考書は程度がかなり高いですね。

参考にさせていただいたのは、理解しやすい化学Ⅰ・Ⅱ (文英堂2006)です。

酵素とは化学的に説明

酵素は、タンパク質を主体とした物質(ほとんどの複合タンパク質)で、生体内で起こる化学反応の触媒としてはたらく。

酵素はタンパク質であるから、アミノ酸配列や立体構造がそのはたらきを決める。また、タンパク質が変性を起こす条件では、酵素はそのはたらきを失う。

触媒というのは、化学反応する時に自分は変化しないが、反応を起こりやすくするものです。自分は変化しないところが重要なところです。自分自身が変化しなければ、ずっと反応に関わることができます。

タンパク質には、単純タンパク質と複合タンパク質があります。

加水分解してアミノ酸だけを生じるタンパク質を単純タンパク質といいます。一方、アミノ酸以外の物質(糖類、リン酸、色素、核酸、脂質など)も同時に生成するタンパク質を複合タンパク質といいます。

言い換えると、複合タンパク質は、アミノ酸以外の糖類、リン酸、色素、核酸、脂質などをくっつけたタンパク質だということです。

タンパク質はアミノ酸が集まったものですが、アミノ酸には特徴があります。アミノ基(NH2)と酸性の元になるカルボキシル基(COOH)が必ずついているのです。

アミノ酸は20種類あり、それの組み合わせでタンパク質ができます。

また、文中「タンパク質が変性を起こす」については、次の段落の酵素の失活をご覧下さい。

酵素の特徴

酵素の特徴について、理解しやすい化学Ⅰ・Ⅱ (文英堂2006)から書き出してみます。

基質特異性

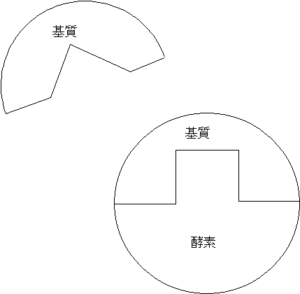

酵素が作用する反応物を、その酵素の基質といい、酵素は、その種類によって、それぞれ特有の基質にしかはたらかない。この性質を酵素の基質特異性という。酵素分子は、その立体構造の特定部分(結合部位)に適合した基質とのみ結合して反応を促進する。

これが酵素の基質特異性の原因で、ちょうど”鍵と鍵穴の関係”にたとえられる。

最適温度

酵素には最もよくはたらく温度範囲がある。そのときの温度を最適温度といい、35℃~40℃の酵素が多い。

最適pH

酵素には最もよくはたらくpH範囲があり、そのpHを最適pHという。最適pHが5~8の酵素が多いが、ペプシンのように酸性でもよいものもある。

酵素の失活

酵素はタンパク質でできているので、60℃以上の高温にしたり、エタノール(筆者注:お酒のアルコールのことです)などの有機溶剤や重金属イオンを加えると、タンパク質の変性によって立体構造が変化し、基質が酵素に結合できなくなる。

その結果、酵素は触媒としての機能を失う。これを酵素の失活という。

基質特異性は、よく生物の試験にでてました。デンプンを分解する酵素は、デンプンだけを分解し、決して、タンパク質や脂肪を分解することはないのです。

これはよく鍵と鍵穴の関係の図で説明されます。へたくそな画で申し訳ないのですが、下図をご覧下さい。

上の基質には三角のくぼみがあり、酵素と形が合いません。しかし、下の基質なら、酵素と四角形のくぼみが合い、結合することができます。立体構造というのは、このことをいっています。

最適温度について、ヒトの体の場合、体温(平熱)は36℃くらいですから、その温度で酵素がよくはたらくようにできています。

以前、酵素の話5題という記事の中で、アミラーゼの適温は50℃~60℃を書きました。麹で働くアミラーゼの適温は50℃~60℃です。

また、ビール製造の時にはたらくアミラーゼは、発芽した大麦(モルト)由来ですが、α-アミラーゼは65~80℃位で活性があります。

酵素の最適温度は、いろいろです。

最適pHについて、よく酵素の話題で、酵素はタンパク質だから胃酸で失活して消化分解されるという話が出て来ます。

大部分はきっとそうなのだと思いますが、胃の中ではペプシンというタンパク質分解酵素がはたらいています。例外もあります。

酵素の失活について、「高温にすると酵素が死んでしまうので熱いお湯に溶かさないでください」なんて話がありますね。

ここまで読んでいただいたら、酵素は物質で、生物ではないので生きるも死ぬもないのが分かっていただけると思います。

酵素の立体構造が反応する基質には重要なので、温度や酸、アルカリ、有機溶剤、金属、その他酵素の形を変形させるものは、ご法度なのです。

主な酵素

教科書に出てくる主な酵素を表にしておきます。

| 名称 | 作用(反応物→生成物) | 所在 | 最適反応条件 |

| アミラーゼ | デンプン→デキストリン、 マルトース |

だ液 すい液 ダイコン |

45℃ pH5~7 |

| マルターゼ | マルトース→グルコース | すい液 小腸壁 麦芽 |

40℃ pH6.6 |

| ラクターゼ | ラクトース→グルコース+ フルクトース |

小腸壁 酵母 |

pH4~6 |

| チマーゼ | 単糖類→エタノール | 酵母 | 30℃ |

| リパーゼ | 油脂→グリセリン+脂肪酸 | すい液 | pH8 |

| ペプシン | タンパク質→ペプチド | 胃液 | 38℃ pH1.5~2 |

| トリプシン | タンパク質→ペプチド | すい液 | 40℃ pH8 |

| エレプシン | ペプチド→アミノ酸 | すい液 小腸壁 |

pH8 |

| カタラーゼ | 過酸化水素→水+酸素 | 血液 肝臓 |

pH7.6 |

こうやって読んでくると、酵素は実に「化学的」なものです。酵素サプリや酵素ドリンクって、これまで書いてきた酵素と同じものなのでしょうか?

違いますよね。

酵素サプリや酵素ドリンクの酵素って?

酵素サプリや酵素ドリンクは、たくさんの果物や野菜などを糖分と一緒に発酵させてつくります。

発酵させるときは、必ずいままで書いてきた酵素が関係しています。しかし、酵素サプリや酵素ドリンクは酵素そのものではありません。発酵させてできた発酵食品です。

それでは、なぜ酵素という名前がついたのか、それは酵素とは何か?酵素農法の歴史から考えてみるという記事に詳しく書きました。

酵素サプリや酵素ドリンクによっては、消化酵素がいくつかはたらく状態で入っている場合もありますが、それほど強力ではないと思います。

明治時代から酵素だけを取り出す技術があり、たとえば、強力わかもとなど消化酵素を集めた薬をドラッグストアで買うことができます。

酵素サプリや酵素ドリンクは、大まかにいえば、消化されやすいようにたくさんの果物や野菜などを糖分と一緒に発酵させてつくった発酵食品です。

植物酵素について詳しくお知りになりたい方は、まず、酵素について知りたいならまず最初にこのページから読んでほしいをお読みください。